Realism for Social Sciences【日本経済学会】2020年度秋季大会企画セッション(討論会)について、

Realism for Social Sciences【日本経済学会】2020年度秋季大会企画セッション(討論会)について、

当該スレッドにて、以後情報発信します。

--------------------------------------------------------------------

2020年10月10日(土)

企画セッション

第3会場

討論会 Realism for Social Sciences -- 経済学におけるリアリティと社会科学のためのリアリズム

司会 浦井 憲(大阪大学)

登壇予定者(五十音順*兼司会):浦井 憲*(大阪大学)、 葛城政明(大阪大学)、 小林大介(神戸大学:医療経済学)、 塩谷 賢(早稲田大学:哲学)、

鈴木 岳(明治学院大学)、 竹内惠行(大阪大学)、 長久領壱(関西大学)、 福井康太(大阪大学:法社会学)、 村上裕美(関西学院大学)、

村田康常(名古屋柳城女子大学:哲学)、 森井大一(大阪大学:医学)、 守永直幹(宇都宮大学:仏文学・哲学)

08:20 [K3-1] 第一部: RFSS 社会科学のためのリアリズムということについて

話題提供者: 葛城政明(大阪大学) 受け手: 福井康太(大阪大学:法社会学)、鈴木 岳(明治学院大学)、全員

08:40 [K3-2] 第二部: 社会科学における理論とリアリティ

話題提供者: 長久領壱(関西大学)、 守永直幹(宇都宮大学:仏文学・哲学) 受け手: 全員

09:10 [K3-3] 第三部: 医療と経済--コロナ禍における実践のリアリティ

話題提供者: 森井大一(大阪大学:医学)、 小林大介(神戸大学:医療経済学) 受け手: 全員

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

方法論分科会等を通じて、本企画セッションの参加メンバーを中心に引き継がれて来た一連の

セミナーにおける共通の問題意識を、社会科学諸分野ならびに文学、哲学を含めた学際的テーマ

として結実させるべく、準備されたものです。

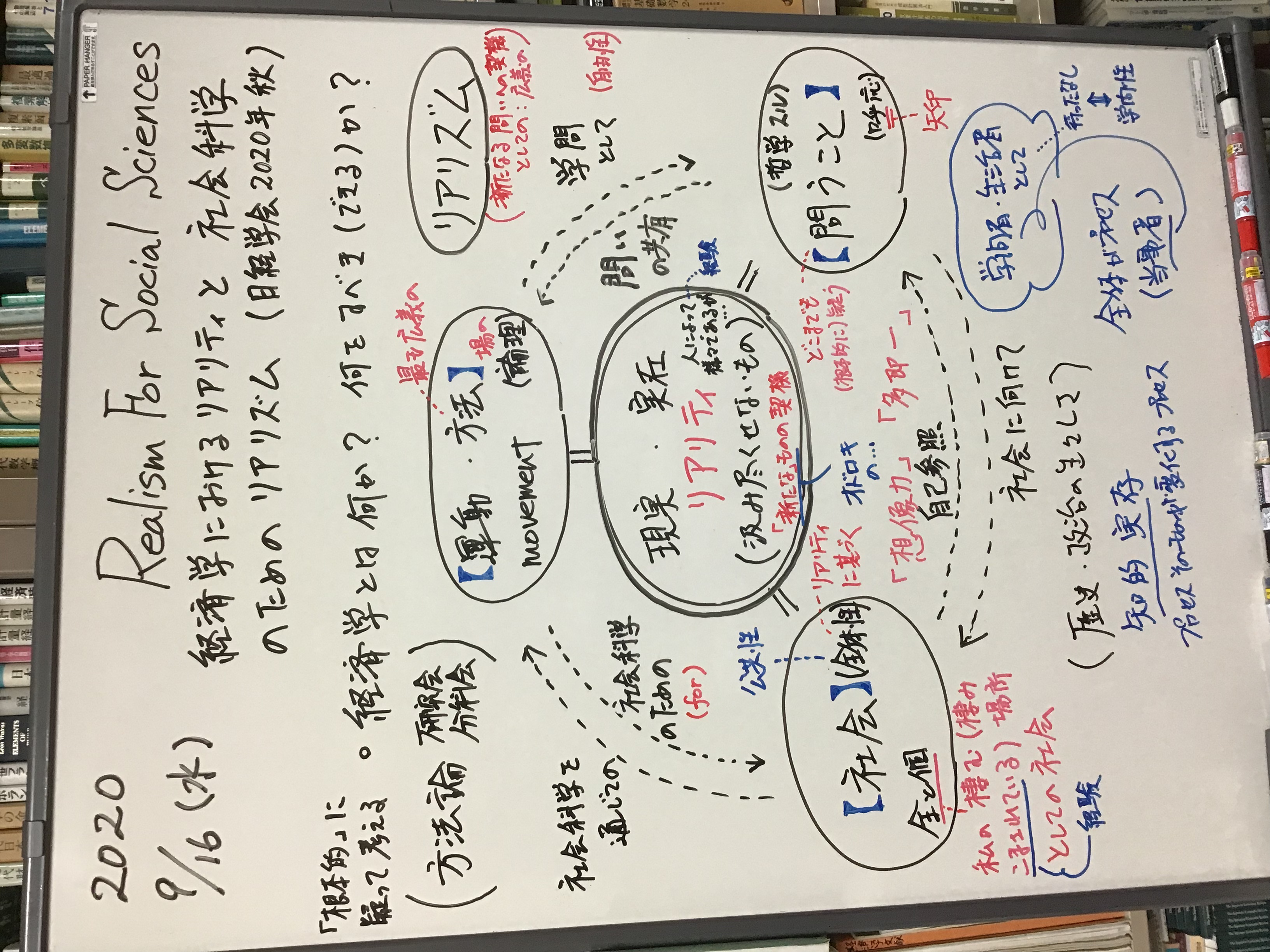

討論会の前置きとして、今回企画の「方法論的背景」とも言えるところのものを、あくまで今回

司会者個人の立場としてではありますが、まずは、改めて提起させて頂きます。

[添付]: 209273 bytes

[添付]: 33187 bytes

守永直幹

守永直幹  2020/10/05(Mon) 13:41 No.617

2020/10/05(Mon) 13:41 No.617

2020年10月10日(土)第3会場

Realism for Social Sciences における鈴木の報告の参考資料(発表レジュメ)

[添付]: 20597 bytes

この日本経済学会でのセッション(討論会)に参加し、先生方の議論が、来る(いつ来るのか、具体的な日程は未定ですが)日本ホワイトヘッド・プロセス学会につながり、やがてそれらがRFSSの思想運動の一契機として蓄積されていくという手応えと希望を抱きました。

私は発言しませんでしたが、さまざまな刺激を受けました。今日の議論を拝聴して感じたことを、ホワイトヘッド学会でのパネルセッションに向けてつないでいく意味でも、少しだけコメントします。

添付ファイルにしました。本日のセッションを拝聴しながら考えたことをそのまま書き連ねました。本日は何の貢献もできませんでしたので、覚え書程度ですがみなさまと共有いたします。

今後、RFSSの活動は日本ホワイトヘッド・プロセス学会での今年11月か12月の大会(日程未定、オンライン大会)での自主パネル企画に継続していけるよう力を尽くそうと思います。そのプロセスを今後も適切なかたちでみなさまと共有できればと思います。

[添付]: 18000 bytes

第三部の議論にもう少し時間の余裕があればと残念に思われます。こちらにアップして頂いた内容

とても貴重です。

私個人としては、最初の出発点である第一部の話を詰められなかったところに、悔いがあります。

第二部もある意味そうで、議論はできなかったのですが、これは第一部と第三部をつなぐ意味で、

あらかじめ、予想されたことだったのですが、第一部は私のまとめが良くなかった(福井先生、

鈴木先生がうまく受けて下さったのが救いですが)と、反省しております。

また改めて書きます。

コメントが若干舌足らずだったように感じますので、あらためてメモというかたちで

まとめておきます。とりあえずはマクニールの「疫病史観」について。時間が許せば

アレントと公共性の問題についても書いておこうかと考えています。

*

ウィリアム・H・マクニール『疫病と世界史(上・下)』(中公文庫) 〔原著刊1976年〕

は、きわめて刺激的な名著で、おそらく著者がいなければジャレド・ダイヤモンドの

巨視的な文明論は生まれなかったのではないか?と思われます。

人類史とは「寄生」の歴史だったと著者は見る。人間どうしの争いで群雄が土地や人民を

搾取するのが「マクロ寄生」で、これは至極見慣れた暴力の世界史です。いまだに人類は

お互いに覇権を求めて争っている。

他方、人類史とともに始まったのが細菌やウイルスによる人体への侵略で、これを著者は

「ミクロ寄生」と呼ぶ。

アフリカは今も昔も病原体や寄生生物の宝庫で、初期人類の健康を蝕み、その文明の発展を

阻んでいたが、私たちの祖先はこの呪われた大陸を出、広い世界に広がることで初めて健康

な生活を得ることになった。たった1種類の大型生物が地球全体に展開するなどという

事態は、これまで1度も起きたことがなかった(64頁)。

とはいえ、人類が感染症から縁を切るわけには行かなかった。ペスト、コレラ、天然痘など、

疫病という観点から見ると、人類史を左右してきたのは、むしろこの外からの侵略者の方

です。人類の知性と意志が世界史を築いてきたのでは全くなく、病疫こそが人類を導き、

その歴史を決定づけてきたとマクニールさんは見なす。これは「疫病史観」と呼ぶべきもの

です。

従来の歴史学はもっぱらマクロ寄生しか扱ってこなかった。過去の資料をいくら探しても

感染症についてちゃんと書かれたものはひどく少ない。そもそも伝染性の病いだと認識

されていなかったので当然といえば当然です。とりわけ中国や日本などアジア一般では

資料が残っていないか、いまだに検索しようのない状況に置かれている。

古典古代以来、西洋は歴史を書いて残すことに極めて意識的でしたが、英雄の事績や伝承は

かなり詳しく残っていても、かれらを死に追いやった肝心の感染症については何も具体的な

ことが書き残されていない。しかるに、そのとき歴史を動かしたのはミクロ的な寄生であり、

けっしてマクロ的な寄生ではない。勝利したのは細菌やウイルスであり、けっして英雄の

ライバルの方ではない。というか多くの場合、敵もまた病いに倒れ、そのとき歴史の潮目

が変わることになるです。

ヘーゲルが説くような主人と奴隷の弁証法が世界史を動かしてきたのでは全くなく、人類

と病いの闘い、いいかえれば「自然」との闘争こそが人類史を動かしてきた。

人類が感染症を克服することは決してありません。なるほど感染症にたいする知見や知識

は増え、ワクチンや治療薬も発達した。「20世紀の後半にもなると専門家は、人類にとっ

て最も手ごわい多くの感染症の、地球的規模での絶滅を真剣に言い出し、それが近い未来に

実現可能な目標であると考えるようになった」(下巻168頁)。

まさにそのとき「手ひどいしっぺ返し」がやって来た。マクニールさんによればいまや色々

な感染症が戻って来つつある。19世紀の医療従事者たちは、人口増大のあげく感染爆発が

生じた新興工業都市における病疫と闘った。しかるに現下のグローバリズム時代、飛行機で

大陸間を高速で移動する地球規模の悪疫にどう対処すべきか、感染症との闘いにはいまだ

何ら決着などついていないと、この70年代の先駆的著作は注意を促します。

なるほど医学や医療は画期的な進歩を遂げた。が、人類文明が引き起こしつつある地球規模

の生態的大変動は、これまで誰も経験したことがないレベルだとマクニールさんは警告する。

「遠くない過去におけると同様、ごく近い未来に予想されるものは決して安定などではなく、

ミクロ寄生とマクロ寄生のあいだの現存するバランスに生じる、一連の激しい変化と突発的

な動揺に外ならない」(下巻211頁)。

かくしてやってきたのがコロナ禍であったと私は思います。これで終わりではなく、まさに

これからが始まりです。文明が地球規模になれば、危機もまた地球規模になるのは当然至極

で、それに対処できなければ滅ぶのは人類であり、決して感染症の方ではない。

マクニールさんが言うように、人類は依然として地球というエコシステムの一部にすぎず、

食物連鎖に連なり、幾多の動植物を殺して食べている(上巻22頁)。と同時に、私たちの

身体そのものがミクロ的にもマクロ的にも多種多様な寄生を許す狩り場ともなっています。

私たち自身がそうであるように、感染症もまた自然の産物です。なのに私たちはどうしても

それを地平の彼方からの侵略者でもあるかのように思念しがちです。実際には、人類はつね

に数多の細菌やウイルスに取り巻かれている。それらは私たちの身体のうちに侵入をくり

返し、ひそかに潜伏している場合すらある。たとえば子供のころ水疱瘡にかかり、そのまま

忘れていたのに、ウイルスのほうは宿主の神経叢に執念深く居座り、半世紀もすぎて突如

として帯状疱疹として再来する。敵は我が身中にあり、というわけです。

私たちはつねにマクロ寄生とミクロ寄生のはざま、そしてミクロ寄生における間断なき

感染症との闘いのはざまにいる。健康と呼ばれるものはそのたまさかなバランスにすぎず、

危うい均衡は失われやすい。私たちはつねに外からも内からも相手に押しまくられていて、

少しでも気を許すなら寄生体に圧倒される。蟻の一穴で、ひとたび堤防が決壊するや忽ち

都市に自然がなだれこみ、津波のように荒れ狂い、時に文明そのものを滅ぼすことになる

のです。

守永直幹

守永直幹  2020/10/10(Sat) 19:26 No.628

2020/10/10(Sat) 19:26 No.628

ておりまして、上記 No.627 に続けます。

「経済学理論」の立場から、葛城先生の本日発表の問いかけ(3)、言い換えれば、実在 Reality に向け、

いかにその汲み尽くせない関係性を掴むべく、理論のスタンスが開かれているか、ということについて、司会と

しても(その自身の経済学理論家という立場から)応答を誘発するという形で、話を継げるべきであったと反省

しております。

鈴木先生のお話は、スミスの立場を元にして、しっかりとそれに応えておられました。続く長久先生のお話も、

いわば市場の情報の縮約機能というべきものに基づいて、それに応えるスタンスを十分に持った話でした。

当方がうまく継いでおれば、前半のまとまりが、葛城先生のお話から一本筋が通り、ぐっと良くなったはずで、

更に福井先生の「情報縮減」と合わせて、極めて見通しが良くなったはずで、非常に惜しいことをしました。

加えて言うと、リアル(=現実という意で、とりあえず、私たちが棲みこんでいると、考えている当面の、

その「社会」における、存在論的用語とすべきでしょう)と、リアリティ(実在、汲み尽くせないもの、としての、

認識論的用法で用いるとすべきではないかと、当方は考

えますがいかがでしょうか)との違いといったことも、それを通じて、明確にできるチャンスだったようにも

思われます。理論が把握しようとしているリアリティと、「現実」の社会で、その適用において「経験」とし

て出会う(乖離、驚きの対象としての)リアル、というよう言葉の用い方の差が、有り得るのではないかと思

います。(これは、学会後の三井先生からメールで頂いた問題点のご指摘にも、応えるものになり得たのでは

ないかと思われます。)

もしここに皆様の賛同が得られるとしたら、チャンスを逃した気分で…(今回討論の、作品としての完成度と

いう意味でですが)、結構悔いております。次の機会がありましたら、ぜひここを「見せる」ものにできたら、

と思っております。

経済学理論における「リアリティ」とは何なのか、という一番大事な話に、鈴木先生、長久先生のお話を綜合

する形で応えることができるとすれば、一番良い形になってくると思います。